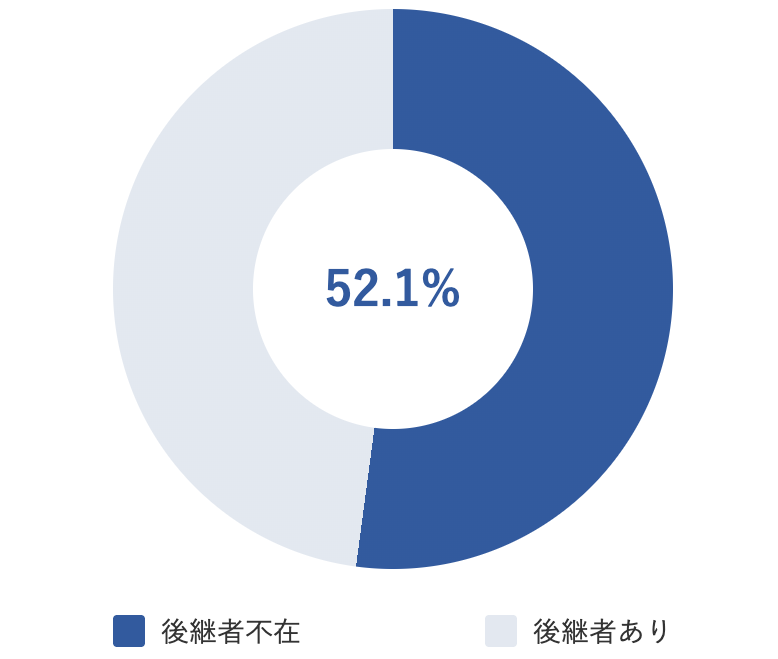

いま日本企業の半数以上が

「後継者不在」の危機に直面しています

事業価値があるにも関わらず、後継者がいない。

その一点だけで、多くの企業の歴史と技術が失われています。

これは個社の問題ではなく、社会全体の損失です。

全国の後継者不在率は

52.1%

これは日本の企業の半数以上が未来へのバトンを渡せずにいるという深刻な現実を示しています。

(帝国データバンク 2024年調査)

さらに深刻なのは、休廃業する企業の過半数が黒字であるという事実です。これは、事業が社会に必要とされながらも、存続を諦めざるを得ない企業が後を絶たないことを意味します。

7万社

年間廃業・解散企業数

650万人

失われる雇用(推計)

22兆円

失われる GDP(推計)

伝統的な承継手法の限界が浮き彫りにする

「新しい選択肢」

この深刻な後継者不足という「静かなる有事」に対し、私たちはこれまでいくつかの選択肢を持っていました。しかし、時代の変化とともに、そのいずれもが決定的な解決策とはなり得ない状況に直面しています。

1. 親族内承継の壁:変わりゆく家族観と価値観

かつて事業承継の王道であった「親族内承継」。自分の子や親族に会社を継がせるこの方法は、経営者にとって最も自然で安心できる選択肢でした。しかし、少子化という構造的な問題に加え、現代では人々の価値観が大きく変化しています。

「子の人生は子のもの」という考えが尊重されるようになり、親の事業を継ぐことだけが選択肢ではなくなりました。都市部への人口集中も相まって、子どもたちが親とは異なる分野でキャリアを築くことはごく当たり前です。また、経営者自身も、我が子に多額の借金の個人保証や、厳しい経営の重圧を背負わせることに躊躇するケースが増えています。結果として、「継がせるべき子どもがいない」あるいは「継ぐ意思のある子どもがいない」という企業が急増しているのです。

2. 従業員承継の壁:リスクを背負える人材の不在

次に考えられるのが、長年会社に貢献してきた役員や従業員への承継です。彼らは会社の理念や業務に精通しており、理想的な後継者候補に見えます。しかし、ここにも大きな壁が存在します。

最大の問題は、株式の買取資金と個人保証の引き受けです。中小企業の経営者は、会社の借入金に対して個人保証を行っていることがほとんどです。一従業員であった者が、その莫大なリスクを個人として引き受ける決断を下すのは、極めて困難です。また、非上場企業の株式を買い取るための資金調達も容易ではありません。結果として、能力と意欲はあっても、リスクと資金の問題で断念せざるを得ないケースが後を絶ちません。

3. M&Aの壁:失われる「魂」と「文化」

近年、第三者への売却、すなわちM&Aが事業承継の有効な手段として注目されています。確かに、M&Aは事業と雇用を存続させる有力な選択肢の一つです。しかし、それは万能薬ではありません。

特に、創業者の理念や独自の企業文化、従業員との家族的な絆といった、数字には表れない「社会的情緒資産(Socio-emotional Wealth)」を大切にしてきたファミリービジネスにとって、M&Aは「魂を売る」ことと同義に感じられることがあります。買い手企業のドライな経営方針によって、長年培ってきた社風が失われ、従業員の士気が低下し、最悪の場合、リストラの対象となることも少なくありません。

また、地方に根差した中小企業の場合、そもそもM&Aの買い手が見つかりにくいという現実もあります。M&A市場は、あくまでも「投資対象」として魅力的な企業を評価します。地域社会への貢献度や、独自の技術が必ずしも評価されるとは限らないのです。

「事業承継結婚」が、閉塞感を打ち破る第四の道

これらの伝統的な手法が行き詰まりを見せる中、私たちは第四の選択肢として「事業承継結婚」を提唱します。これは、単なる結婚のマッチングではありません。企業の未来を託す「後継者探し」と、人生を共にする「パートナー探し」を高い次元で融合させ、家族という最も強固な絆によって事業の永続性を図る、全く新しいソリューションです。

では、なぜ今、この「事業承継結婚」が注目されているのでしょうか。それは、この方法が、他の承継手法では解決できなかった多くの課題を乗り越える、極めて合理的で、人間的な可能性を秘めているからです。

理由1:理念や文化という「魂」を承継できる

事業承継結婚の最大の特長は、「理念への共感」を最優先する点にあります。私たちは、候補者となる方のスキルや経歴だけでなく、その方が企業の理念や創業家の想いに心から共感し、それを自らの使命として受け継ぐ意志があるかを何よりも重視します。

M&Aでは、買い手は主に事業の将来性や収益性といった経済的価値を評価します。しかし、事業承継結婚では、候補者は経済的価値だけでなく、その事業が持つ社会的意義や歴史、文化といった「情緒的価値」に魅力を感じ、参画します。

結婚を通じて家族の一員となることで、後継者はその会社の「当事者」となります。創業者やその家族が大切にしてきた「目に見えない資産」を守り、発展させていくことに、誰よりも強い責任感と情熱を持つことができるのです。これは、短期的な利益を追求する外部の経営者には決して真似のできない、ファミリービジネスならではの強みを最大限に活かす承継方法と言えます。

理由2:全国から「志ある後継者」を探せる

親族や社内に適任者がいない場合、従来の方法では打つ手がありませんでした。しかし、事業承継結婚は、その探索範囲を日本全国、さらには世界へと広げることを可能にします。

世の中には、「自分の力を試し、社会に貢献したい」「意義のある事業を経営したい」という高い志を持ちながらも、その機会に恵まれない優秀な人材が数多く存在します。彼らは、起業するための資金やアイデアがないだけで、経営者としてのポテンシャルを秘めています。

事業承継結婚は、そうした「志ある個人」と、「未来を託せる後継者を求める企業」とを繋ぐ架け橋となります。これまで出会うはずのなかった両者が、企業の理念という共通項で結びつくことで、想像もできなかったような化学反応が生まれるのです。これは、後継者不足という問題を、新たな才能を発掘し、企業の成長を促す「機会」へと転換する、画期的なアプローチです。

理由3:最も強固な信頼関係で、円滑な移行を実現する

事業承継は、単なる株式や資産の移転ではありません。経営ノウハウ、従業員や取引先との信頼関係、地域社会との繋がりといった、無形の資産を引き継ぐ、極めて人間的なプロセスです。この移行を成功させる鍵は、現経営者と後継者の間に、いかに強固な信頼関係を築けるかにかかっています。

結婚という選択は、法的な契約を超えた、最も深く、永続的な信頼関係を構築します。家族として日々を共に過ごす中で、後継者は経営の哲学や機微を肌で感じ、学ぶことができます。現経営者も、我が子に教えるように、安心して時間をかけて後継者を育成することが可能です。

この濃密なコミュニケーションと信頼関係は、従業員や取引先にも安心感を与え、経営体制の移行を極めてスムーズにします。承継後の経営が安定し、事業が力強く成長していくための、何より強固な土台となるのです。

理由4:地域経済の「灯り」を守り、未来へつなぐ

一社が廃業することは、その地域から雇用を奪い、技術を失わせ、経済を停滞させることを意味します。特に地方においては、一社の中小企業が地域経済やコミュニティの「核」となっているケースも少なくありません。

事業承継結婚は、この「地域の灯り」を守るための、最も有効な手段の一つです。なぜなら、この方法で誕生した新しい経営者家族は、その土地に根を下ろし、生活を営むからです。彼らは、地域の一員として、事業の発展を通じて地域経済に貢献し、祭りのような地域の文化活動にも参加します。

これは、本社機能を都市部に置く企業によるM&Aとは対極にある考え方です。事業承継結婚は、事業をその土地に存続させるだけでなく、新しい家族を地域に呼び込むことで、コミュニティそのものを活性化させる力を持っているのです。

未来を創造するための、最も人間的な選択

「事業承継結婚」は、決して過去の家制度への回帰ではありません。それは、後継者不在という現代日本の構造的課題に対し、「理念」「信頼」「地域」という、人間にとって最も普遍的な価値を軸に解決を図ろうとする、極めて現代的で創造的な挑戦です。

企業の魂を守りながら、全国から新たな才能を見出し、家族という強い絆で未来を育む。

私たちは、この事業承継結婚という選択肢が、一社でも多くの企業の未来を、そして日本の地域社会の未来を明るく照らす光となることを、固く信じています。

まずは、お話をお聞かせください

どんな些細なことでも構いません。あなたの会社の未来、

ご自身の未来について、専門家が親身に寄り添います。

ご相談内容は固く秘密を厳守いたします。

経営者・ご家族様

個別相談のお申し込みはこちら

パートナー候補の方

個別相談のお申し込みはこちら

講座・取材・その他のお問い合わせ

アドバイザー講座や講演依頼など